钍基熔盐堆核能系统系列宣传报道

中国之声:世界唯一!这座核能系统坐落在我国西部戈壁

第四代先进核能系统中,有一种是熔盐堆,它以高温熔盐作为冷却剂,具有固有安全、无水冷却、常压工作和高温输出等优点。由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的 2兆瓦 液态燃料 钍基熔盐实验堆,首次实现钍铀核燃料转换,在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据,成为目前国际上唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆。

这座实验堆的建成,初步证明了熔盐堆核能系统利用钍资源的技术可行性,进一步巩固了我国在国际熔盐堆研究领域的引领地位。近日,记者走进这座核设施,带您一起揭开新一代核能系统的神秘面纱。相比于其他核系统,钍基熔盐堆核系统有什么特别之处?它的建成将为我国核能发展开辟怎样的新局面?

什么是钍基熔盐堆核能系统?我们可以拆开理解,这个系统,以熔盐作为冷却剂,以钍这个自然资源作为核燃料,不仅能发电还能实现核能的综合利用。中国科学院上海应用物理研究所所长戴志敏道出了其最显著的特点。

戴志敏:有一种说法是钍基熔盐堆是一种没有核废料的核电站,产生的核废料就放在那地方自然衰变,300年过后就是所谓的衰变为自然水平。

2011年,中国科学院上海应用物理所接到一项光荣而艰巨的任务——钍基熔盐堆核心技术能力发展和2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆研发。于是,56岁的徐洪杰老所长和41岁的戴志敏带领团队从上海光源转向这一全新领域,从“零基础”开始攻关。历经数年,团队攻克了实验堆设计、关键材料与设备研制、安装与调试及堆安全等方面的技术难题,实现了核心材料、装备与技术从实验室研发到实验堆工程验证的重大跨越,关键核心设备100%国产化,钍基熔盐堆相关技术产业链的雏形在我国已经基本形成。

受福岛核事故影响,原定的实验堆场址已不可行,他们需要重新选址。而作为科研用途为未来打基础的实验堆,它的效益还不能马上显现。戴志敏说,团队跑遍沿海地区,没有一处接受。

戴志敏:我们在沿海地带找不到,后来我们落地在甘肃。不幸中的万幸,它的好处也是(明显的)。我们实验堆它是高温的、常压的,可以用很少的水,又是安全的。那么我们建在甘肃武威,可以建在干旱地区,特别是风电光伏都在西部,将来可以作为它的集合能源。

就这样,从繁华的大都市到荒凉的戈壁,团队经年“驻守”西部,在一片荒漠上建起了我国第一座钍基熔盐堆核能系统。

记者:我们现在要进入核装置的辐射区,所以现在整个都是防辐射的打扮。

进入核设施内部,所有人员必须戴头套、脚套、口罩,穿上防护服,以防止不慎被放射性沾染。在燃料预处理间,中国科学院上海应用物理研究所熔盐化学工程技术部副主任汤睿告诉记者,核反应堆的燃料配置要极为精确。

汤睿:我们反应堆跟原子弹区别在于我们能不能精确控制,控制不了的就是原子弹,控制得了的就是反应堆。那控制主要靠什么?靠精确称量,燃料必须一点点加。这个就是我们在精确称燃料的过程,我们保证万无一失,我们要几个点:一个人操作,一个人记录,一个人监控,然后到装料区我们还把数据去核对,一致以后才能加料。

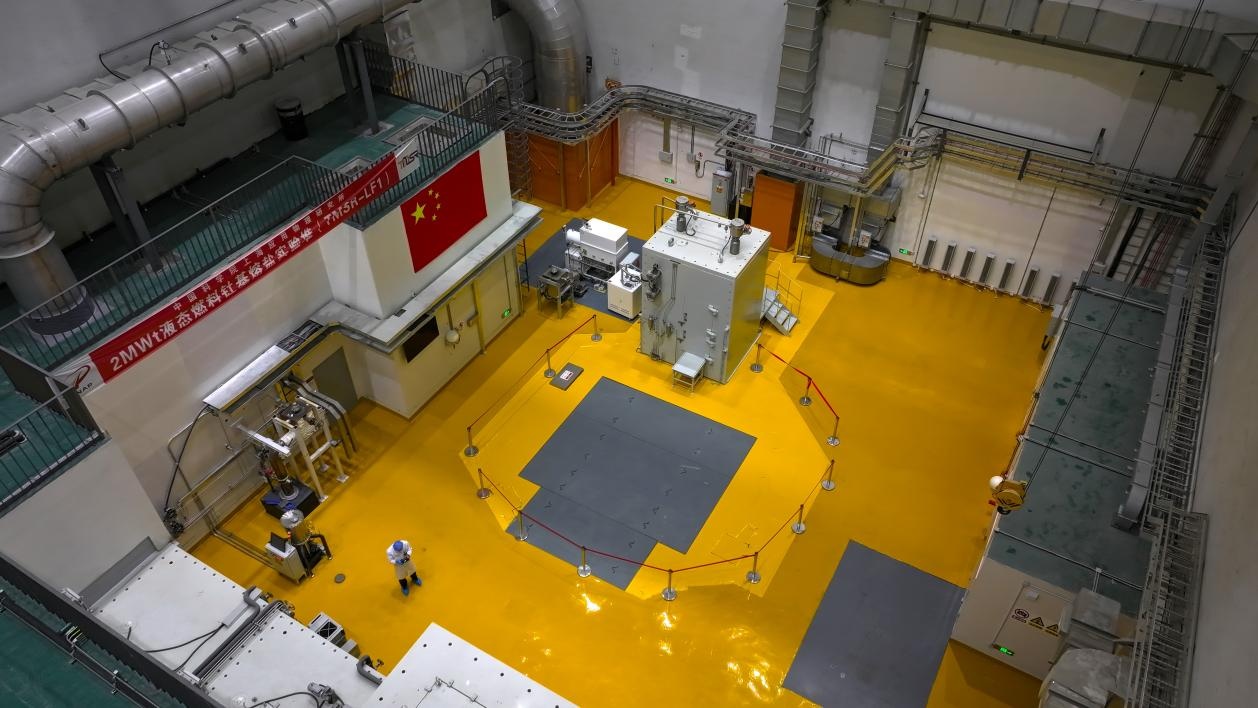

反应堆大厅

配置好的核燃料下一步便来到反应堆大厅,这里是整个系统的核心,也是核辐射量较重的区域之一。

中国科学院上海应用物理研究所党委书记、副所长 李晴暖:这个区域,人一天可以在里面待8个小时,在里面工作一个小时或两个小时。检修的时候人才能进去。现在我们反应堆停了,所以是安全的,大家能进去。

记者:现在我们要去的就是核辐射量更高的地方,是橙色的区域。

李晴暖:我们的反应堆就在这里地下负14米到负8米之间。

反应堆芯

2022年1月28日,李晴暖清晰地记得这个日子。这一天,反应堆芯从高处缓缓进入地下坑中,标志着设备核心部分安装完成。

李晴暖:这是我们把反应堆堆芯建在地下的一个堆型,为什么要建在地下?因为常规的水堆,它的燃料水很容易跟地下的水进行交互,影响地下水。我们用熔盐,熔盐一旦冷却后,它非常稳定,不太会跟水进行交换,进入到水环境。所以我们把它建在地下。建在地下还有一个防恐怖袭击,整体上是非常安全的。常压运行、无水冷却,这个堆的优势都体现在这8个字里面。

2024年10月,实验堆完成世界上首次熔盐堆加钍实验,在国际上率先建成熔盐堆和钍铀循环研究平台,为国际上率先实现钍基熔盐堆的工业应用奠定了基础。

我国铀资源依赖进口,钍资源相对丰富。中国科学院上海应用物理研究所总工程师余笑寒透露,目前,科研团队正围绕加钍后的关键科学问题开展系统研究。

余笑寒:我们第一步是先加5公斤的钍,下一步准备在2027年加入大约30~50公斤的钍,这样的话,钍和铀的比例达到大概1:5、1:6这种程度了。将来我们的研究堆要放到1:1,未来的工业示范堆可能要放到反过来变成5:1,钍在里面占大多数。

材料蠕变实验

在中国科学院上海应用物理所上海嘉定园区的实验室内,针对钍基熔盐堆下一步升级的各类材料研制正在紧锣密鼓地进行中。上海应物所材料研究部主任黄鹤飞带着记者走进检测材料应力的蠕变实验室。用于核系统的重要材料在这里要历经长时间、超高温的拉伸考验。

黄鹤飞:我们总共布了有24台蠕变试验机,能够测的温度范围从550度到800度。这个蠕变是什么概念?就是这个材料在长时间服役过程中,在高温下,即使有很小的一个力,也会导致这个材料发生变形发生失效,所以我们主要是要测它这一个性能。在这里最长的我们可能要超过10万小时才能结束,样品才会拉断。我们拿到这个数据之后,再根据工程上做三倍的外推,这样的话假定我们做到10万个小时,我们就可以得到30万个小时之后它的服役性的数据,这样大概能够涵盖一个反应堆设计寿命40年。

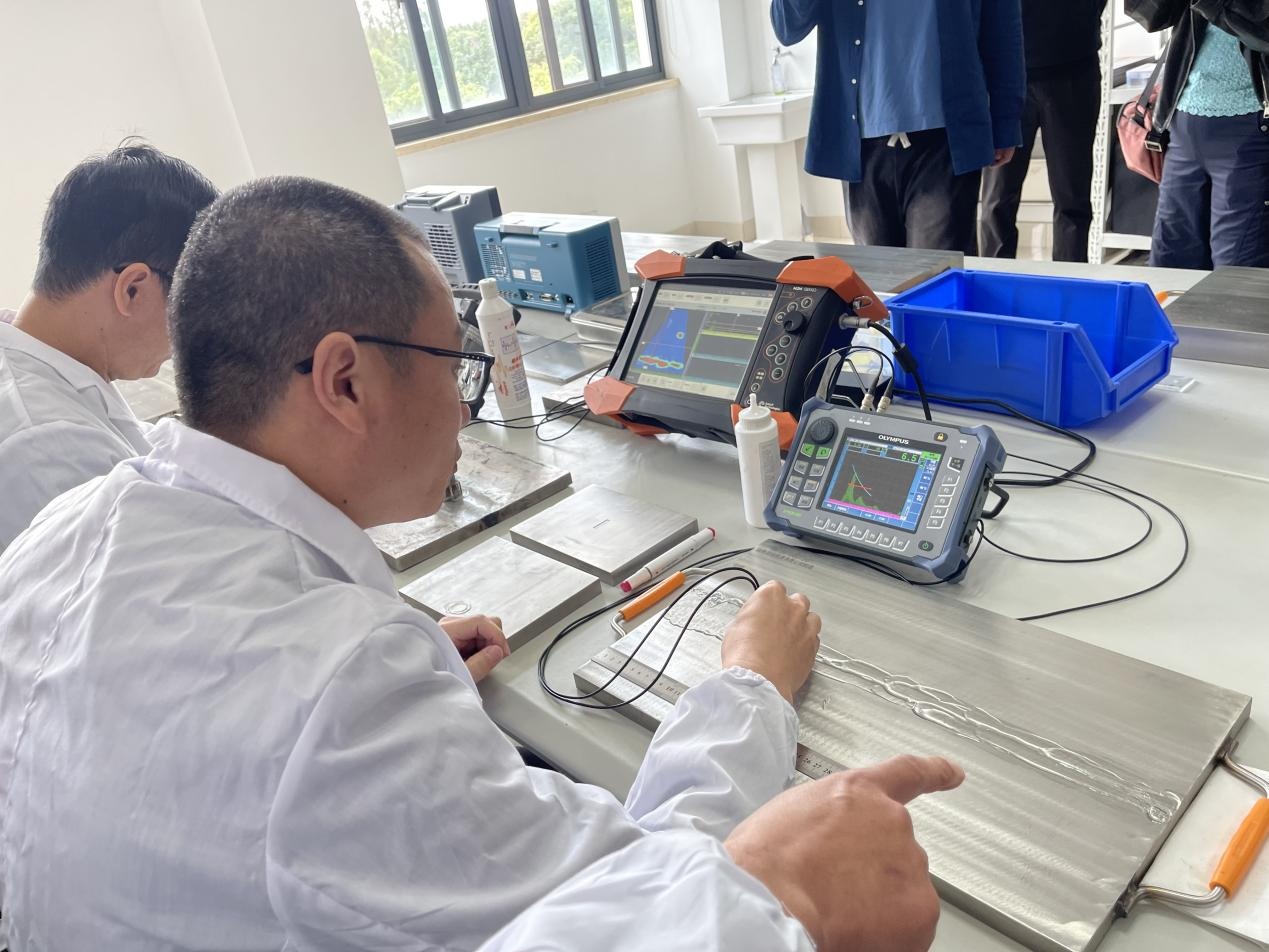

给材料做“B超”——缺陷检测

在另一个实验室里,被焊接的材料还要进行缺陷检测。上海应物所熔盐机械工程技术部主任李志军表示,焊接处必须没有任何缺陷,两块拼起的材料如一块材料一般浑然天成,才能过关。

李志军:这块板子里面的焊接所产生的每一个小的缺陷,他们都会检查出来,检查出来和标定以后再反馈给焊接的工作人员,他们把缺陷挖出来以后再重新焊接,能定位出缺陷的高度、深度、尺寸、形状。

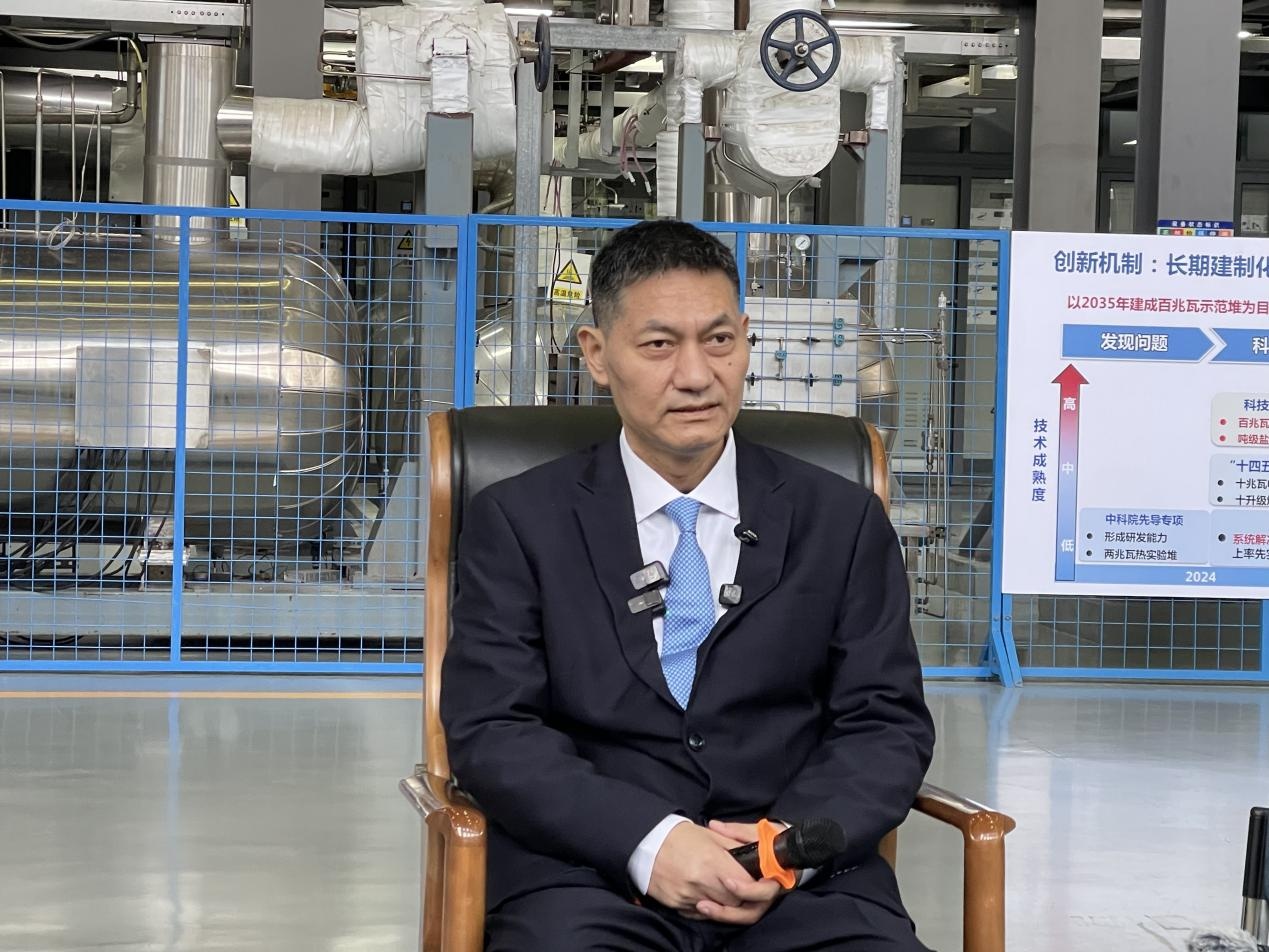

戴志敏所长

2兆瓦钍基熔盐实验堆的建成只是个开端。戴志敏透露,下一步,他们将通过与国家电力投资集团等能源领域领军企业深度合作,共建钍基熔盐堆产业链和供应链,为国家提供安全可靠的钍基能源发电新路径。

戴志敏:和央企一道合作,我们做创新链,他们做产业链,深度的长期合作,能够尽快地把这个钍基熔盐堆成熟转产业化,能够商业化,能够推广,能为“双碳”,能为国家能源安全,能为人类共同繁荣作出贡献。

余笑寒表示,团队下一个冲击的目标是,到2035年建成百兆瓦级钍基熔盐堆示范工程并实现示范应用。

余笑寒:我们发展钍基核能的目标,最终还是为了发电。当然长期来说,我们要实现完全的钍铀循环,要实现钍铀增值,就是可以摆脱对铀235的依赖。这样的话,我们中国的核能发展的自由度就大大拓展了。

监制|王磊 陈秉科

记者|朱敏

协调|王妍

摄像|高德强 王晓静 何成裕

视频制作|刘玉良

新媒体编辑|章宗鹏