钍基熔盐堆核能系统系列宣传报道

学习强国:戈壁深处,“钍”梦成真

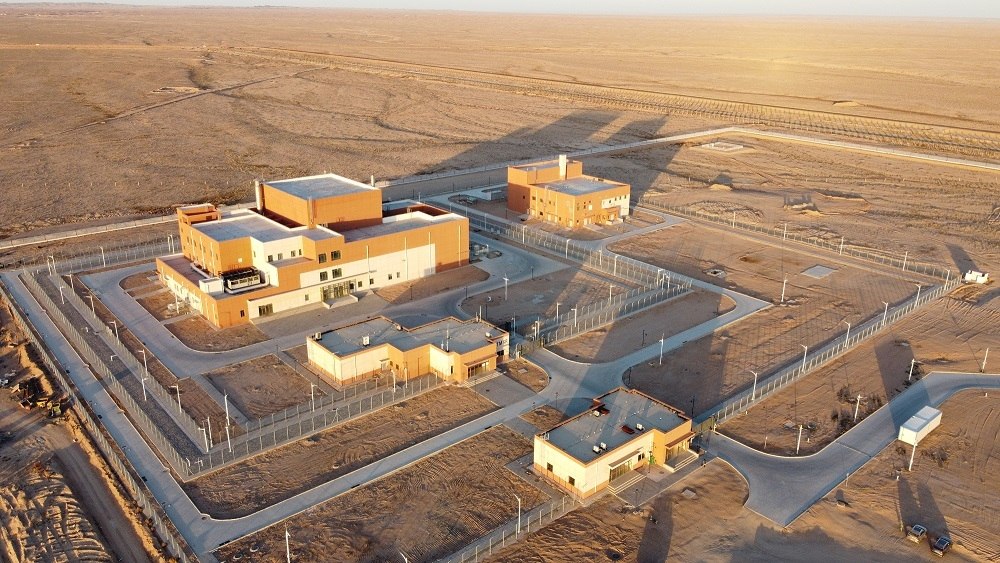

钍基熔盐实验堆建筑外观 中国科学院上海应用物理研究所供图

位于甘肃武威的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆,是当前全球唯一运行的钍基熔盐堆(Thorium Molten Salt Reactor,简称TMSR)。

TMSR是国际公认的第四代先进核能系统,它采用高温熔盐同时作为核燃料载体和冷却剂,具有固有安全、无需大量用水、常压运行等突出优势。钍基熔盐实验堆,是全球首个实现钍燃料入堆运行的实验装置,相当于这项技术的“先行试验平台”。它首次验证了将自然界储量丰富的钍资源转化为可用核燃料的技术可行性,有望将我国丰富的钍资源转化为千年可持续的清洁能源,从根本上突破铀资源短缺的能源瓶颈,其高温特性还可用于高效发电、氢能制取等领域。

中国科学院上海应用物理研究所(以下简称“上海应物所”)历经十五年自主研发,掌握了从关键材料到堆芯运行的全套技术,为实现“双碳”目标、保障国家能源安全开辟了一条全新路径。

从零到一,从黄浦江畔到戈壁深处

“志敏,上海光源已经建成,现在准备筹建第四代核能系统熔盐堆,你愿不愿意过来开辟新战场?”时任上海应物所所长徐洪杰向当时最年轻的工程技术部主任戴志敏发出邀约。2009年,一句简单的问话,开启了一项将绵延数十载的宏大事业。

戴志敏没有犹豫。“既是领导,又是师兄,亦师亦友”,这份信任让他义无反顾投身钍基熔盐堆的研发和建设。很快,一支约三十人的核心团队从上海光源转战而来,与“专业归队”的传统核科学技术学科队伍汇合,成为熔盐堆事业的“种子”。没有学科积累、没有研究条件、没有现成队伍,但只要国家需要,这支团队就边干边学、边建条件边做研究,短短几年就取得包括队伍、条件、科技在内的研发能力的全面突破,完成实验堆的工程设计。

然而,梦想的种子该落向何方?团队辗转东西南北,踏遍可能的实验堆选址。当时社会公众对核设施仍存疑虑,选址之路异常艰辛。最终,在中国科学院和甘肃省政府的鼎力支持下,2017年实验堆落户武威民勤。“这里风光煤资源丰富,利于未来多能互补;更重要的是,甘肃作为我国核工业的重要基地,民众对核能科技的认同度高。”上海应物所党委书记、副所长李晴暖道出当初的考量。

熔盐堆几乎无需水冷却的工艺特性,让它在干旱的戈壁滩上找到了用武之地。一条从上海嘉定实验室延伸至西部戈壁、直线距离跨越两千多公里的科研“长征路”,就此铺开。

闯关夺隘,提前实现建成运行目标

钍基熔盐堆被誉为“未来核能”,关键在于其最适合实现钍铀燃料循环,将自然界中储量丰富却无法直接使用的钍-232,转换为易裂变的铀-233,从而实现燃料的自持与高效利用。

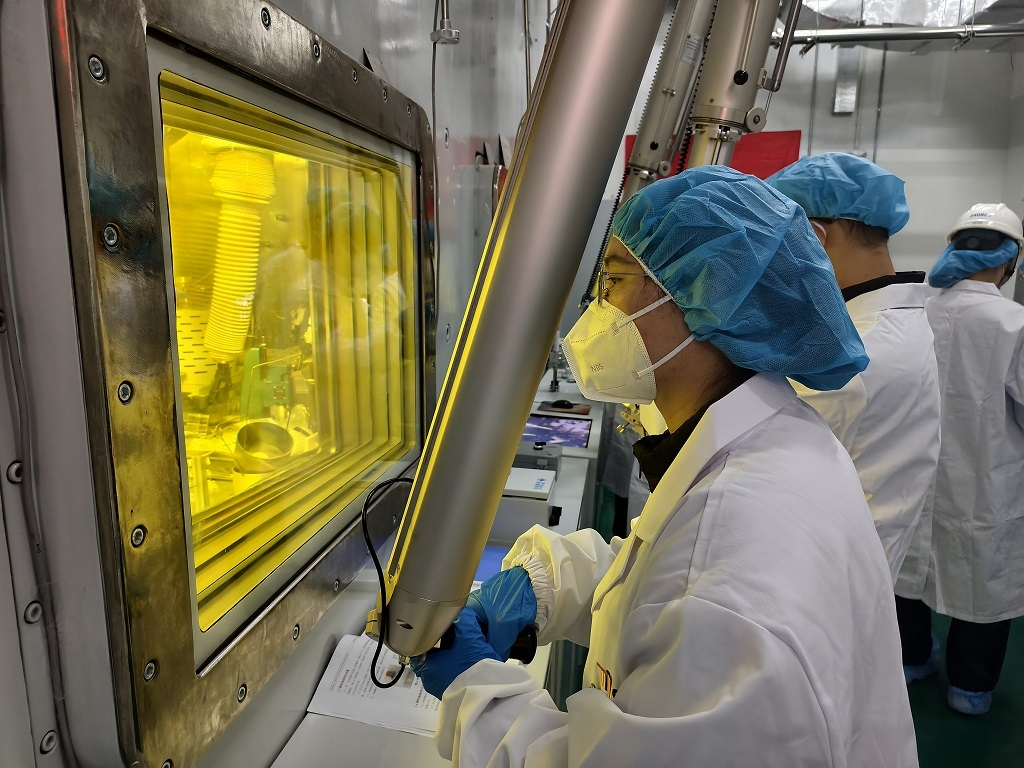

“钍本身不是易裂变材料,但它吸收中子后,会经过一系列核反应,最终转变为铀-233,这才是我们真正的‘燃料’。”上海应物所副所长蔡翔舟介绍,项目团队在实验堆中首次完成钍燃料的加载与运行验证。通过对运行后的燃料盐取样分析,科研人员成功检测到镤-233、铀-233等关键核素,证实钍向铀的转化已在堆内稳步推进。

这一过程的实现,离不开精准的核素测量与转换比的标定。团队依托自主研发的化学分析技术与辐照后检测手段,对燃料盐中各类核素进行定量分析,并与理论模型反复校核,为后续更大规模的燃料循环设计奠定数据基础。

“我们不只是建了一个堆,更是开启了一条从钍到铀、从乏燃料到再生燃料的闭式循环之路。”实验堆工程堆总体负责人余笑寒研究员表示,未来将持续推进钍铀循环的工程化验证,为实现我国核能“千年燃料”愿景筑牢根基。

科研人员在操作设备 “学习强国”记者 魏敏 摄

除钍铀燃料循环技术外,团队在研发第四代先进核能系统的过程中,还面临一系列技术挑战,包括堆用材料制造与加工技术、安全防护新技术等。

“镍基合金与核石墨作为熔盐堆的关键材料,其性能直接决定反应堆的安全与寿命。立项时,此类材料国际上仅少数企业能生产,国内几近空白。而我们的钍基熔盐堆瞄准工业应用,必须建立自主可控的供应链技术。”上海应物所研究员黄鹤飞回忆,项目启动之初,就确立了进口与自主研发“两条腿走路”的发展战略。“关键技术是要不来、买不来、讨不来的!所领导带领团队毅然走上自主研发之路。”

从实验室小试,到与企业合作的中试,再到工业化生产,科研人员日夜兼程,最终实现关键材料全面国产化,国产化率超过90%。

在嘉定园区的实验室中,一项材料蠕变实验已持续超过六万小时。“这个样品从2019年装载开始试验,至今仍在运行。它必须实打实地积累数据,没有任何弯道超车可言。”实验人员强调。正是这种对基础科学的极致尊重,为实验堆未来数十年的安全运行奠定坚实基础。

焊接工艺同样关乎工程成败。“焊缝是会长大的”,一道不合格的焊缝就可能埋下安全隐患。团队自主研发焊丝,像“炒菜”般反复调试参数,并采用机器人焊接确保精度。每一道焊缝都须通过严苛的无损检测,所有焊接人员必须持证上岗。

走进钍基熔盐实验堆“大脑”主控室,六块大屏幕实时显示堆芯温度、功率、放射性水平等关键参数。这里采用值长与操纵员协同机制,即值长负责整体监控与指令下达,操纵员执行具体操作,所有指令与数据均通过此中枢传输至各系统,确保反应堆安全可控运行。

最惊心动魄的“百日攻坚战”发生在2023年。装料前夕,熔盐在管道弯头处发生堵塞。戈壁盛夏,深入地下作业区温度高达45摄氏度,如蒸桑拿一般。戴志敏所长带头钻入狭窄闷热的管道空间排查故障。团队成员轮流上阵,连续奋战一百多个日夜,昼夜两班倒,最终解决了问题,扫清了临界前的最后障碍,于2023年10月11日实现首次临界。2024年10月,团队完成世界上首次熔盐堆加钍,在国际上率先建成独具特色的熔盐堆与钍铀燃料循环研究平台。

生命至上,多重认证筑牢安全防线

安全性是核能的生命线,也是这个项目团队的最高准则。

熔盐堆具备固有安全的物理特性——负反馈机制。当反应堆温度异常升高时,自持链式核反应会自然减弱直至停止,从根本上避免堆芯熔毁等严重事故。

为使安全从理论走向现实,团队接受了国家最严格的监管。项目是《中华人民共和国核安全法》实施后首个通过全周期安全监管的新建研究堆,“从选址、建造到运行,审批文件堆积如山,答辩、现场检查、整改的轮回数不胜数。”实验堆工程安全总体负责人夏晓彬研究员坦言。

最终,团队于2023年6月取得国家核安全局颁发的核设施运行许可证(国核安证字第2307号)——这是国际上首个经过国家核安全监管部门审查并颁发的熔盐堆运行许可证,具有里程碑意义。

在实验堆园区,辐射工作人员随身佩戴个人剂量计“剂量卡”,用以测量个人剂量及评价有效剂量。“个人剂量由具有资质的机构进行检测,并上报相关监管部门,个人剂量档案终身保存。”上海应物所核与辐射安全技术部主任蔡军补充。一旦个人剂量超标,需要开展调查并针对调查结果采取有效措施。至今,未有人员个人剂量超标。

精神赓续,用坚守书写“国家使命”

“徐所在天之灵,一定会感到欣慰的。”戴志敏所长提及已故的徐洪杰老所长,在场多人眼眶湿润。徐洪杰是钍基熔盐堆项目的“灵魂人物”,从战略规划到团队组建,倾注毕生心血,直至生命最后阶段,仍心系实验堆的实验进展。“他常说,做科研要‘耐得住寂寞,坐得住冷板凳’‘细节决定成败’,这些话我们始终铭记。”

这份精神在团队中薪火相传。许多科研人员一年超过三百天坚守戈壁,有人错过孩子出生,也有人无法在父母病榻前尽孝。“我们是钢筋混凝土做的!”土建项目组的女同志们常这样笑谈,言语背后,是无人言退的坚韧与担当。李晴暖如是说。

如今,实验堆所在的武威园区已成为中国第四代核反应堆重要的研发基地。按规划,团队下一步将建设30兆瓦级研究堆,继而推进百兆瓦级示范堆,最终实现工业化应用。“我国钍储量丰富,若能高效利用,可满足千年能源需求。”戴志敏表示,未来该技术还将走向“一带一路”,为发展中国家提供安全、无核扩散风险的能源方案,践行人类命运共同体理念。

真正的创新,不仅是技术的突破,更是精神的传承。这座位于沙漠中的实验堆,犹如一盏明灯,既照亮中国能源安全的未来,也映照着一代代科学家的赤子之心。(“学习强国”记者魏敏)