钍基熔盐堆核能系统系列宣传报道

新京报:我国实现全球首次基于熔盐堆的钍铀核燃料转换

记者从中国科学院上海应用物理研究所(简称“上海应物所”)获悉,位于甘肃省武威市民勤县的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆(简称“实验堆”)已成功实现国际首次钍铀核燃料转换。该实验堆成为目前国际上唯一运行且实现钍燃料入堆的熔盐堆,为我国未来规模化开发利用钍资源、发展第四代先进核能系统提供核心技术支撑与可行方案。

钍基熔盐实验堆堆厂房大厅。中国科学院上海应用物理研究所供图

钍基熔盐堆具有无水冷却、常压工作等优点

能源安全是关系国家经济社会发展的全局性、战略性问题。随着电力需求快速增长引发能源供给缺口,核能已成为破解能源困境的重要新能源选项。

目前可作为反应堆核燃料的易裂变同位素有铀-235,钚-239和铀-233三种。其中,铀-235是唯一天然易裂变核素,但其在天然铀中含量仅约0.7%。如果仅依赖铀-235作为核燃料,天然铀将很快面临枯竭。为此,科研人员通过核反应堆将天然铀中占比99%以上的铀-238、以及储量更为丰富的钍-232转换为人工易裂变核素钚-239和铀-233,从而极大扩展易裂变核燃料的数量。

钍资源在地壳表层分布广泛,探明储量约为铀资源的3至4倍。我国钍资源尤为丰富,已探明工业储量达28万吨,仅次于印度,位居世界第二。钍基熔盐堆核能系统(TMSR)正是以钍作为核燃料、以液态熔盐为冷却剂的先进核能装置。作为第四代先进裂变核能堆型之一,熔盐堆具有固有安全、无水冷却、常压工作、高温输出等显著优势,是国际公认适配钍资源核能利用的最优堆型。

传统固态燃料反应堆存在堆芯熔毁从而造成放射性泄露风险——乌克兰切尔诺贝利、日本福岛等核事故均因堆芯熔毁导致核燃料坍塌至临界质量而引发泄漏。与之不同,钍基熔盐堆是国际第四代反应堆核能系统研究的六种候选堆型中唯一的液态燃料堆:以熔融状态的熔盐承载核燃料进行“燃烧”并持续输出能量;且经过充分燃烧后,理论上产生的长寿命次锕系核废料仅为现有技术的千分之一。

熔盐堆还具有诸多安全特性。当熔盐堆内熔盐温度超过预定阈值时,底部冷冻塞会自动熔化,携带核燃料的熔盐将全部流入熔盐储存罐,使核反应终止。同时,反应堆在常压环境下运行,操作简单安全。氟化盐冷却剂降温后呈固态,既有效避免核燃料泄露扩散,又可防止其与地下水作用造成生态灾害。

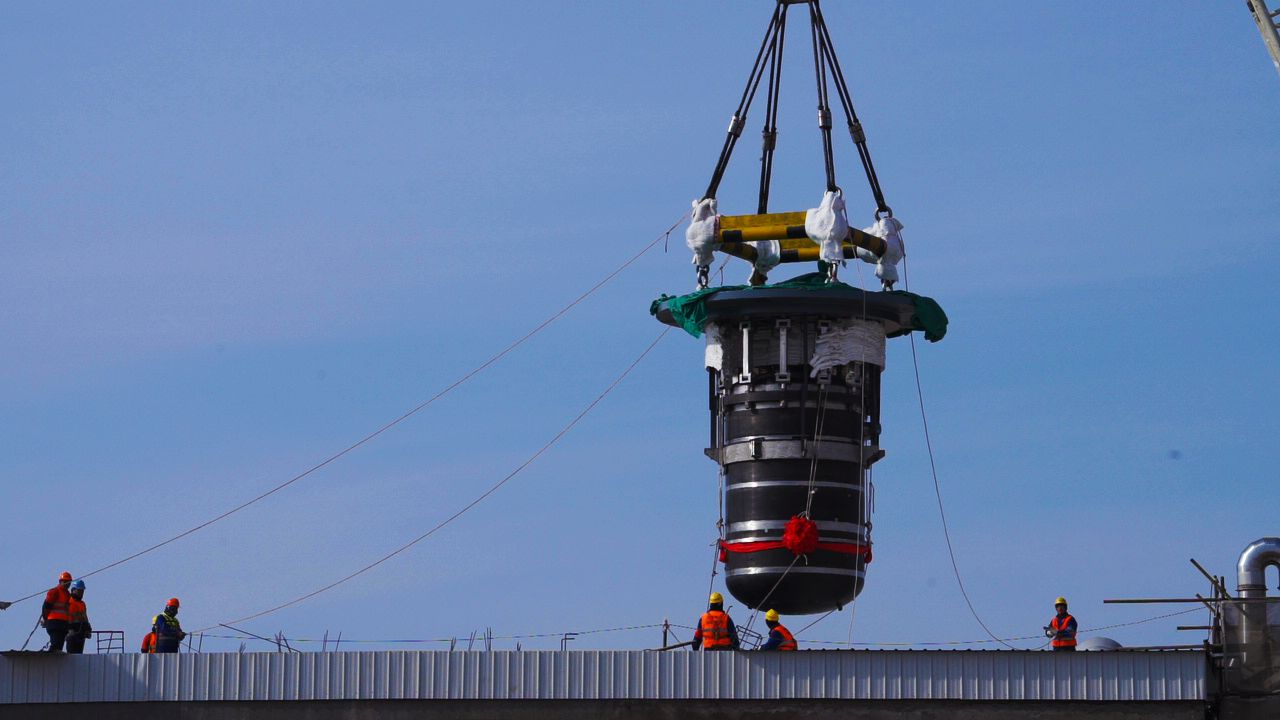

钍基熔盐实验堆堆本体吊装。中国科学院上海应用物理研究所供图

在防核扩散治理层面,钍基燃料还可避免核武器扩散的风险。传统铀反应堆产生的核废料中含有大量易于生产核武器的核燃料钚-239,存在核扩散隐患;而钍-铀燃料循环体系生产的核燃料容易被探测和监管,避免了不正当的转移,从源头筑牢核安全防线。

钍基熔盐堆关键核心设备100%国产化

2011年,中国科学院启动首批战略性先导科技专项“未来先进核裂变能——钍基熔盐堆核能系统”,由上海应物所牵头实施。专项推进期间,近百家国内科研机构、高等院校和产业集团组建攻关联合体,系统性突破实验堆设计、关键材料与设备研制、安装与调试及堆安全等一系列技术难题。最终实现实验堆整体国产化率超90%,关键核心设备100%国产化,构建起自主可控的供应链体系。

从工程落地到稳定运行,实验堆建设稳步推进:2017年11月,实验堆选址落地武威市民勤县;2022年5月完成全部设备安装;2023年6月获国家核安全局颁发的运行许可证。一年后(2024年),实验堆成功实现满功率运行,堆出口温度达到650℃,为后续钍燃料入堆实验奠定坚实基础。

预计十年后建成百兆瓦级钍基熔盐堆示范工程

2024年10月,实验堆完成世界上首次熔盐堆加钍操作,标志着堆内已成功建立钍-232至铀-233的核素转换链条,初步验证了熔盐堆利用钍燃料的技术可行性,为钍资源规模化开发利用奠定了重要科学基础。目前,科研团队正围绕加钍后的核心科学问题开展系统性研究。

作为TMSR“实验堆、研究堆、示范堆”三步走战略的首个关键节点,实验堆的突破具有里程碑意义。下一步,上海应物所将与国家电力投资集团等企业深度合作,共建钍基熔盐堆产业链与供应链,以2035年建成百兆瓦级钍基熔盐堆示范工程并实现示范应用为目标,为国家提供安全可靠的钍基能源发电新路径。

新京报记者 张璐

编辑 张树婧 校对 付春愔